とても自然な発想で、しかし気をつけるべき考え方について。

無意識の脳内裁判官

脳は非常にエネルギーを使う器官のため、人は無意識のうちに自然と省エネ思考をします。認知バイアスと呼ばれるその脳機能は、例えば物事から情報を削ぎ落して簡略化したり、二項対立的なパターンに落とし込んだりするものです。

これらは省エネかつ合理的ではありますが、事実を事実として捉えられなくなるリスクがあるため必ずしも良いとは限りません。

例として、詐欺師Aが殺人犯Bに殺されたとします。

そういった場合、「どんな理由があっても殺人をしたBが100%悪い」「詐欺を働いたAに落ち度がある」といったような意見が出てくるでしょう。

これはすでに単純化の罠に陥っています。

脳が情報を無意識のうちに整理してAとBの悪事を勝手に相殺している状態です。こうなると二項対立的に情報が再構築されてしまい、片方が悪だから片方は善だと誤認するようになります。

しかし実際は悪さの度合いが違うだけでAもBも悪い人です。

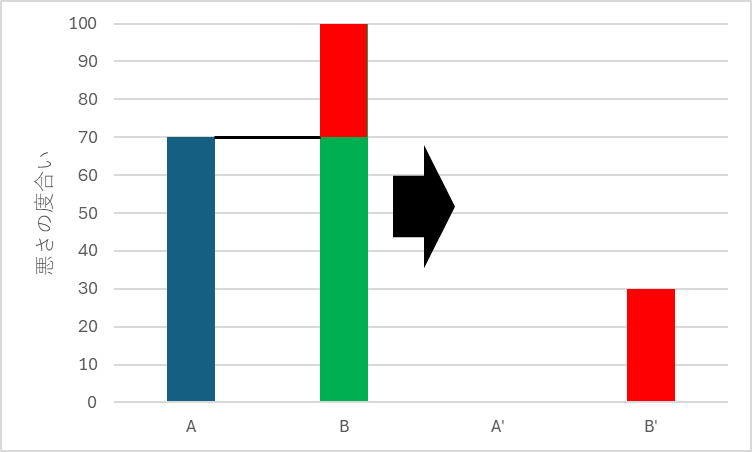

適当に図示してみましょう。

例えばAの悪さを70、Bの悪さを100とします。

この数字は適当です。ある悪事をどの程度悪いと感じるかは人それぞれですので、この数値は可変的なものだと思ってください。

単純な事実だけを見れば、Aの悪さは70、Bの悪さは100と比較できます。

しかしそれぞれの情報を保持したまま物事を考えることはややこしいと考える脳が勝手にこの差を相殺してしまい、情報を簡略化してBが30悪いとした情報だけを残します。

これが「Bが100%悪い」と思う理由です。Aの悪さが自動的に相殺されて0になっているためBが100%悪いと思うようになります。

反対も同様です。Aの悪さが100、Bの悪さが70として、これらが相殺されてAが30悪いと思った場合、「Aに落ち度がある」とBの悪さが不可視化されます。

たしかに現実をそのまま取り扱うのは面倒です。「Aが悪い」や「Bが悪い」と比べて「Aはこのくらい悪いがBはこのくらい悪いので比較をすればBのほうがこのくらい悪い」と現実を取り扱うには脳のリソースを余分に使う必要があります。

しかしながら単純化された情報は脳内裁判官が勝手に罪を相殺してしまっている結果であり、誤った現実認識となります。程度の差こそ議論の余地があるものの、この例であればAもBも悪い人です。

善悪の誤認と無意味な争い

この誤った現実認識が引き起こす最大の問題は、片側の悪さが消滅して善に置き換わってしまうことです。実際にはどちらも悪い人なのに、詐欺師Aがまるで何も悪いことをしていないのに不幸な目にあった可哀そうな人に見えたり、殺人犯Bが同情に値する無謬の人のように見えてしまいます。それは正しく現実を認識できていません。

そして人は善を擁護し悪を攻撃することを是とするため、善悪の二項対立が生じると善への擁護願望と悪への断罪意識が芽生えます。

その結果生じるのは、詐欺師Aと殺人犯Bをそれぞれ擁護する人々の対立と言い争いです。

そのような争いは無意味で無駄です。

本来的にはどちらも悪であり、その程度に差があるだけなのですから。

善VS悪ではなく悪VS悪の図式だと正しく捉えて無意味な争いは避けたほうがいいですし、そのためには勝手に罪を相殺して片側を悪から除外してはいけません。

結言

私たちは裁判官ではないのですから、必ずしも白黒をつける必要はありません。

むしろ白黒をつけることは誤った現実認識をもたらします。片方が黒ならば反対は白、とは限らないのが現実です。

少し手間ではありますが、脳にはこのような悪い癖があることを認識して正しく現実を見れるよう意識したほうが健全かと思います。